Propos introductifs

C’est à la suite de la condamnation dont a fait l’objet Marine Le Pen que de nombreuses oppositions ont vu le jour à son égard ; nombre d’internautes, notamment, considèrent que la justice française serait à deux vitesses, clémente pour les uns, particulièrement dure pour les autres. Les personnalités politiques ne sont pas non plus en manque d’inspiration pour critiquer la justice, la considérant notamment comme impartiale selon la déclaration du vice-président des Républicains, Julien Aubert.

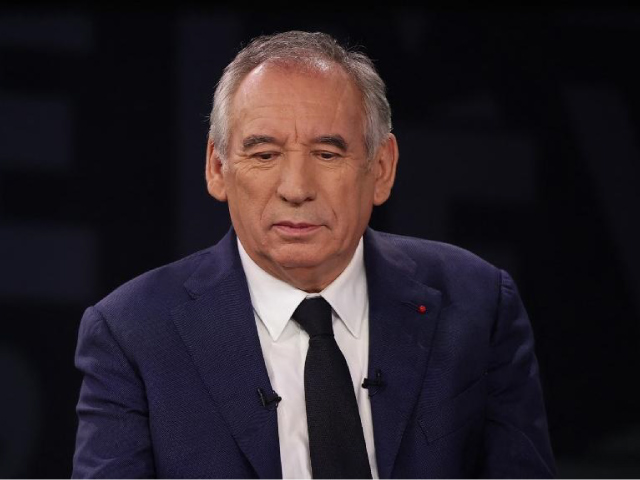

Dans la mesure où Marine Le Pen fut condamnée et que François Bayrou fut relaxé, beaucoup y ont vu une justice à deux vitesses selon l’adage familier « deux poids, deux mesures ». Ainsi, l’une est condamnée dans le cadre d’un détournement de fonds publics européens et fut condamnée à une peine d’inéligibilité l’empêchant pour l’heure de se présenter à la prochaine élection présidentielle, l’autre fut relaxé dans le cadre de l’affaire des assistants parlementaires du MoDem ; ceci ne l’ayant par ailleurs pas empêché de devenir Premier ministre. Pour les défenseurs de Marine Le Pen, les faits étant semblables mais les sanctions étant différentes, pourquoi l’une est condamnée et l’autre part ? En vérité, cette façon de voir les choses, d’un point de vue juridique, ne tient pas.

Un préjudice financier distinct dans ces deux affaires

Ces propos étant réalisés, il nous faut nous reporter au préjudice financier dont il est question dans chacune de ces affaires. Ainsi dans l’affaire qui a dernièrement mis en cause Marine Le Pen, celle-ci fut condamnée à différentes peines, dont la peine d’inéligibilité pendant 5 ans, et à 100 000€ d’amende. En sa qualité de personne morale, le Rassemblement national (RN), fut pour sa part condamné à une amende de 2 millions d’euros, dont 1 million d’euros ferme. Le préjudice financier qui a été causé au Parlement européen est pour sa part estimé à près de 7 millions d’euros.

Concernant l’affaire du MoDem jugée par le tribunal correctionnel de Paris en février 2024, celle-ci intéressait plus exactement des emplois fictifs d’assistants parlementaires au Parlement européen. La somme était cependant bien inférieure, près de 24 fois moins importante que dans le cadre de la première affaire, le préjudice financier étant estimé à 293 000€. Le nombre de personnes poursuivies dans cette affaire était, lui aussi, inférieur, puisqu’au total 11 personnes étaient poursuivies contre 23 dans l’affaire du RN. Mais pourquoi François Bayrou a-t-il était relaxé ? Il fut relaxé dans la mesure où aucune preuve n’a permis d’établir le fait qu’il connaissait de manière effective les détournements en cause. Le parti avait, en tant que personne moral, été condamné à une amende de 350 000€.

Une cristallisation autour de la connaissance effective des faits par l’une et par l’autre

Dans le cadre des affaires dont elles ont à connaitre, les juridictions compétentes vont apprécier les différents éléments de preuve qui en découlent ; de cette appréciation découle une différence de traitement judiciaire. Evoquer ces deux affaires revient à se poser la question suivante : les personnes poursuivies avaient-elles connaissance effective des détournements de fonds publics en question ? Concernant l’affaire ayant mis en cause Marine Le Pen, il a été apporté la preuve qu’elle avait connaissance des faits et qu’elle y a participé ; dans l’affaire ayant mis en cause François Bayrou, cette preuve n’a pas été apportée. Il s’agissait dans la première affaire d’un système « organisé, centralisé, optimisé » connu d’elle ; celle-ci a par ailleurs été considérée dans son jugement comme étant non seulement l’organisatrice mais également la bénéficiaire de ce système qui a permis, in fine, de financer le parti sur des fonds appartenant au Parlement européen, système par ailleurs mis en place avec « détermination ». Au surplus, la défense arrêtée par Marine Le Pen visant, entre autres, à considérer que les juridictions pénales n’étaient pas compétentes pour connaitre du dossier ou que les faits sur lesquels elle était poursuivie en effet relevaient exclusivement de l’exercice de son mandat. Le tribunal a conclu que ceci constitue une conception « narrative » de la vérité, conception finalement déconnectés des éléments qui ont été produits dans ce dossier. C’est notamment sur la base de ces constatations que fut retenu un risque de récidive de sa part et qui a entrainé sa condamnation.

Qu’en est-il de la seconde affaire ? François Bayrou n’a pas contesté la compétence des juridictions pénales pour connaitre de cette affaire. Le débat qui a eu lieu a exclusivement résidé dans la question des preuves apportées. François Bayrou aurait pu être déclaré complice des faits qui sont reprochés s’il avait effectivement eu connaissance de ces derniers. Or la preuve faisant défaut, les juges ont décidé de ne pas le condamner. N’en ayant pas eu connaissance, il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir agi à l’effet de signaler tout crime ou délit et d’en faire cesser les effets conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale. En bref et dans la mesure où aucune preuve ne permet de démontrer qu’il avait connaissance effective des faits, et donc au bénéfice du doute, François Bayrou n’a pas été condamné.

Une constatation s’impose ici : il ne saurait être considéré que la justice a fait preuve de plus de dureté à l’égard d’une affaire plutôt qu’à l’autre. C’est en fait l’application du droit pénal qui a abouti à ce que celles-ci soient traitées différemment. D’un côté, nous avons la preuve d’une implication personnelle d Marine Le Pen, de l’autre cette absence de preuve résulte sur le prononcé d’une relaxe pour François Bayrou.

Références

https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/vrai-ou-faux-detournement-de-fonds-publics-peut-on-comparer-la-condamnation-de-marine-le-pen-et-la-relaxe-de-francois-bayrou_7164336.html

https://www.ouest-france.fr/politique/marine-le-pen/ineligibilite-de-marine-le-pen-une-atteinte-a-la-democratie-pour-ce-candidat-morbihannais-1e96342e-0e3e-11f0-96cc-1b48eea9be0a

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574931/1994-03-01